domingo, abril 16, 2006

Borges, otra vez. Ochenta años de El tamaño de mi esperanza

En julio de 1926, la editorial Proa de Buenos Aires reunió los diversos textos publicados ya con anterioridad por el entonces joven Jorge Luis Borges, en lo que vendría a ser (luego de Inquisiciones, 1925) el segundo de entre los muchos volúmenes que habría de publicar en este género a lo largo de su vida. Con cinco dragoncitos embanderados, dibujados por ese extraño personaje que fue Xul Solar (Alejandro Schulz Solari, 1887-1963), El tamaño de mi esperanza contiene veintiún ensayos y una postdata donde comenta el origen haragán de estos materiales. La edición contó apenas de quinientos ejemplares. En 1993, la editorial Seix Barral de Barcelona, bajo la ávida mano de María Kodama, lo rescató de esa forma del olvido que son las inmerecidamente reconocidas Obras completas, editadas en su oportunidad por Emecé. El propio Borges se negó constantemente a incluir estos libros primerizos en dicha edición o a reeditarlo como libro suelto. Sus razones tendría, y poderosas, convencido como estaba de que su obra iba a quedar para siempre y que tales deslices juveniles darían una imagen difusa y extraña, o que iban a resultar unas manchas demasiado visibles en la gran sábana blanca de su obra, suponemos que a causa de su lenguaje barroco y de su argentina pedantería. Muy a su pesar, El tamaño de mi esperanza nos da una idea total de los varios temas que iba a desarrollar en el futuro, salvo que el tono pendenciero e irreverente del volumen se nota en demasía, salpicado además con una ortografía criollista que exaspera a cualquier lector y que coloca a ambos títulos en la atmósfera de lo estrambótico, a juzgar por la robusta y sosegada prosa que le caracterizaría después.

Dando continuidad a lo que vendría a ser una estrategia de publicaciones a lo largo de su destino literario, Borges había dado a conocer todos esos textos en periódicos y revistas de la época (Proa, Nosotros, Revista de América, Valoraciones, Martín Fierro, Inicial, Sagitario, diario La Prensa). No es nuestra intención abatir al lector analizando cada uno de los textos. Nos concentraremos en algunos que consideramos esenciales y que establecen el punto de partida de gran parte de lo que vendría después. Allí están, en estado embrionario, sus grandes preocupaciones y manías, así como en Luna de enfrente están las grandes pistas de su poesía posterior.

El ensayo que le da título al libro ordena un verdadero programa de posibles respuestas a la gran pregunta de esos años en Argentina: ¿cómo ser moderno en una ciudad periférica como Buenos Aires? ¿Cómo asumir la urgente puesta al día con la tradición literaria de Occidente, tomando en consideración las grandes mareas que azotaban otras tradiciones lingüísticas y cuyas ondas llegaban con furor a estas costas? ¿Cómo continuar o superar al modernismo de Rubén Darío? Parte de esas preguntas las intenta responder, con aguda visión, Beatriz Sarlo en dos deliciosos ensayos(1), los cuales citaremos más adelante.

El tamaño de mi esperanza comienza con una invitación que puede sonar extraño al oído de los actuales lectores de Borges: A los criollos les quiero hablar: a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa... Mi argumento de hoy es la patria: lo que hay en ella de presente, de pasado y de venidero. Las líneas precedentes se instalan en el contexto de las largas discusiones que en el campo intelectual se venían tejiendo a partir de la celebración del Centenario, de los años enfáticos del Centenario, como lo confiesa el autor en un texto del mismo libro que dedicara a Evaristo Carriego y sobre el que volveremos más adelante. La disputa se centraba, precisamente, en los ejes de la modernización estética argentina, y pasaba por sentar en el banquillo a la literatura que se hacía en esos años. Es lo que hace Borges de seguidas, pasando una raya sumatoria para salvar lo que considera importante de la historia de su patria y de sus letras. Así, castiga a Sarmiento (norteamericanizado indio bravo, gran odiador y desentendedor de lo criollo) [que] nos europeizó con su fe de hombre recién venido a la cultura y que espera milagros de ella). Así, salva al tango (los arrabales, las noches del sábado, las chiruzas, los compadritos que al andar se quebraban, dieron con él), a Carriego, a Macedonio y a Güiraldes. Desecha a Paul Groussac, a Leopoldo Lugones, a José Ingenieros y a Enrique Banchs, pues hacen bien lo que otros hicieron ya.

Luego de su resumido viaje por la historia real y de las letras (pormayorizado, le dice al procedimiento), Borges anota en este ensayo las características que espera encontrar o desarrollar en la literatura argentina de fines de los años 20 del pasado siglo. Mientras hace el escrutinio, elabora un mapa sobre el cual se moverá en años sucesivos, explorando lenguajes literarios más allá del criollismo y de las pretenciosas vanguardias, tejiendo un enrevesado universo que quiere dialogar cara a cara con lo universal:

Es verdá [sic] que de ensancharle la significación a esa voz —hoy suele equivaler a un mero gauchismo— [se refiere al criollismo] sería tal vez la más ajustada a mi empresa. Criollismo pues, pero un criollismo que sea conversador del mundo y del yo, de Dios y de la muerte.

Y es, precisamente, esa vía la que va a tomar Borges durante el resto de sus días, con una incredulidá [sic] grandiosa, vehemente. Como bien lo anota Beatriz Sarlo, para apuntalar ésta su visión particular del criollismo, decide colocarse entonces en la posición más difícil, a saber, el situarse en las orillas, en los bordes:

La literatura de Borges es una literatura de conflicto. Borges escribió en un encuentro de caminos. Su obra no es tersa ni se instala del todo en ninguna parte: ni en el criollismo vanguardista de sus primeros libros, ni en la erudición heteróclita de sus cuentos, falsos cuentos, ensayos y falsos ensayos, a partir de los años cuarenta. Por el contrario, está perturbada por la tensión de la mezcla y la nostalgia por una literatura europea que un latinoamericano nunca vive del todo como naturaleza original. A pesar de la perfecta felicidad del estilo, la obra de Borges tiene en el centro una grieta: se desplaza por el filo de varias culturas, que se tocan (o se repelen) en sus bordes. Borges desestabiliza las gran-des tradiciones occidentales y las que conoció de Oriente, cruzándolas (en el sentido en que se cruzan los caminos, pero también en el sentido en que se mezclan las razas) en el espacio rioplatense.

Por una parte, la orilla entre culturas, entre tradiciones lingüísticas y literarias más allá del español, y entre géneros. Por la otra, la orilla de la ciudad (como lo comienza a subrayar en otro ensayo del mismo libro, La pampa y el suburbio son dioses), usando como ariete esa incredulidá convertida en juego e ironía constante.

Por esa ruta, orientará toda la narrativa dedicada a los compadritos (Hombre de la esquina rosada, El Sur, El muerto, Juan Muraña y tantos más). Por allí va la reconstrucción de un nuevo desenlace para el Martín Fierro (en El fin). Por allí va la ironía de componer un personaje que resulta ser un poeta simbolista francés, intentando rescribir la gran novela del idioma y de la modernidad (Pierre Menard, autor del Quijote, texto que al ser incluido en Ficciones pasa por ser un cuento). Por allí va la exploración de la estructura policial (Emma Zunz) y la visión gótica de la ciudad de Buenos Aires (en La muerte y la brújula). Por allí va su preocupación en las armazones filosóficas como forma de exploración de la ficción. Por allí va el ensalzamiento de escritores marginales, como Evaristo Carriego y Macedonio Fernández, quienes se convierten en su personal canon literario. Por allí va el pastiche de casi toda su obra, navegando de manera oblicua entre el ensayo y el cuento, usando como base una muy productiva literatura apócrifa o personajes marginales de la vida real, como aquel John Wilkins, el cual le sirvió de excusa para continuar poniendo en el tapete la discusión acerca del carácter arbitrario de la materia misma de la literatura, es decir, el lenguaje.

En cuanto a este último tema, en El tamaño de mi esperanza continúan las preocupaciones acerca del oficio de escritor y del manejo del lenguaje, que había iniciado en Inquisiciones con su breve ensa-yo Después de las metáforas. Acá encontraremos nuevos materiales que atraviesan ese territorio: El idioma infinito, Palabrería para versos (titulado Acerca del vocabulario, en su primera versión en La Prensa), La adjetivación, Las coplas acriolladas (donde afirma que una de las tantas virtudes de la copla criolla es la de ser copla peninsular), Ejercicio de análisis, Milton y su condenación de la rima, Examen de un soneto de Góngora y Profesión de fe literaria.

También observamos en el libro muestras del ejercicio que mejor le distinguió: el de lector. Que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los que he leído, confesó una vez. Así, leemos reseñas acerca de El Fausto criollo (de Estanislao del Campo), Carriego y el sentido del arrabal (núcleo del libro posterior acerca del poeta del barrio de Palermo), La Tierra Cárdena (sobre William Hudson), Oliverio Girando (acerca de Calcomanías), Leopoldo Lugones (acerca de Romancero) y La balada de la cárcel de Reading (acerca del célebre poema de Oscar Wilde).

Ese mismo año de 1926, el diario Crítica publicó una encuesta realizada entre escritores acerca de la obra de Filippo Tommaso Marinetti. Borges, luego de alabar la acción profiláctica del personaje y desdeñar sus libros, respondió lapidariamente acerca de su influencia en el paisaje literario argentino: Aquí no ejercería ninguna: no hay museos ni antigüedades qué destruir(2). Más allá de la ironía, el comentario apunta hacia el hecho de que las realidades europeas no tenían ni tienen por qué servir de norte a los programas de las vanguardias en nuestro continente. Los puntos de tensión de la modernidad literaria latinoamericana pasan por el largo y tortuoso camino en busca de la construcción de esa realidad desde una perspectiva de independencia, originalidad y representatividad narrativa de la que habla Ángel Rama(3). El tamaño de mi esperanza es el libro donde Borges ofrece su solución a esa diatriba. Con apenas 27 años, de regreso de Ginebra (que es tanto como decir de regreso del alemán y del francés, de la vanguardia española y de su amistad con Rafael Cansinos Assens) propone el programa que va a desarrollar en los próximos sesenta años. Mientras esquiva la provocación de ciertas vanguardias francesas -que prestigian la luz y el centro antes que a la tiniebla y el suburbio-, Borges revaloriza lo nacional argentino (y específicamente lo marginal) en aras de la universalidad.

En el año 1932, como para confirmar su pasión americana y su deslinde de Europa, Borges escri-be: Los hombres de las diversas Américas permanecemos tan incomunicados que apenas nos conocemos por referencia, contados por Europa. En tales casos, Europa suele ser sinécdoque de París. A París le interesa menos el arte que la política del arte: mírese la tradición pandillera de su literatura y de su pintura, siempre dirigidas por comités y con sus dialectos políticos: uno parlamentario, que habla de izquierdas y derechas; otra militar, que habla de vanguardias y retaguardias. Dicho con mejor precisión: les interesa la economía del arte, no sus resultados(4).

______________

[1] Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920 y 1930. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1988 y Borges, un escritor de las orillas. Buenos Aires, Ariel, 1995.

[1] Jorge Luis Borges: Textos recuperados (1919-1929). Buenos Aires, Emecé Editores, 1997.

[1] En: Transculturación narrativa en América Latina. México, Siglo XXI, 1985.

[1] En: «El otro Whitman», Discusión, Prosa completa, Barcelona, Bruguera, 1980.

sábado, abril 15, 2006

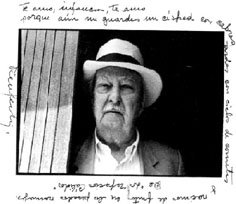

Los espacios cálidos y otros poemas// Eugenio Montejo

(Foto: Enrique Hernández De Jesús)

El libro Los espacios cálidos, que da título a la presente antología poética de Vicente Gerbasi, fue publicado por primera vez en Caracas en 1952. Tres años más tarde vio la luz en París su traducción al francés, debida a Claude Couffon, en las prestigiosas ediciones de Pierre Seghers. Es verdad que otros libros del poeta han encontrado, tanto por parte del público como de la crítica especializada, una acogida bastante favorable, como fue el caso del celebrado Mi padre, el inmigrante (1945), traducido al francés por Robert Ganzo, o bien, para nombrar otro de sus títulos, Olivos de eternidad (1961), que fue también traducido al francés y al hebreo. No obstante, sin desmerecer sus demás publicaciones, la selección de Los espacios cálidos como nombre titular de la presente antología se basa en el convencimiento de que este libro resulta central no sólo dentro del inventario de sus hallazgos poéticos, sino en cualquier tentativa de ordenamiento de sus obras. Al definirlo como central, por cierto, no deseo sugerir que los poemas en él contenidos sean superiores a todos los otros publicados por Gerbasi. La centralidad tiene que ver más bien con la coherencia afectiva y efectiva que se manifiesta en sus páginas.

Se dirá que en poesía siempre “lo afectivo es lo efectivo”, como afirmó una vez Cassiano Ricardo, y he de reconocer que éste no me parece un mal postulado. Sin embargo, lo que llamo efectivo en este caso viene representado por la reunión plena de los distintos elementos poéticos que conforman sus referentes esenciales. Creo que en este libro la obra de Gerbasi delimita su propia zona, al tiempo que consigue fijar una voz característica. Consecuente con tal criterio, Los espacios cálidos es el único de sus libros que aquí se incluye íntegramente, mientras que los demás han sido seleccionados de modo parcial y, por así decirlo, puestos en diálogo con los temas y entonaciones del mencionado poemario.

En la poesía de Vicente Gerbasi, sin duda más que en otras de autores coetáneos, en vez de un desarrollo lineal, cumplido por etapas, se percibe un desenvolvimiento en espiral que regresa una y otra vez a los mismos motivos, tratando de enriquecerlos desde ángulos inéditos. Entre un nuevo libro suyo y los precedentes no se manifiesta la voluntad de cancelar una experiencia de ritmos, imágenes o motivos determinados. Al contrario, de modo reiterado tiende a centrarse en sus iniciales visiones, engrandeciéndolas con nuevas aportaciones y dialogando con ellas mediante un juego polimórfico que busca poner en relación a cada instante las distintas voces de sus poemas.

El ámbito al que remite la escritura de Gerbasi es el del trópico americano, y más concretamente el de su aldea nativa, Canoabo, un pueblo de montaña situado en la parte centro-occidental de Venezuela, donde el poeta nació el 2 de junio de 1913. A este pueblo llegaron sus padres a comienzos del siglo XX procedentes de Vibonati, otra aldea, pero ya no de cafetales sino de viñedos, enclavada en la falda de los Apeninos, frente al golfo de Policastro. Durante la primera década de su existencia, que, como es sabido, suele durarle a toda persona más que el resto de la existencia, el conocimiento del mundo se reduce para él a la placidez de una infancia campestre, que transcurre en el geórgico retiro de su pueblo, al que sólo era posible acceder entonces en bestias de carga. Cuando sus mayores deciden, cumplidos los diez años, enviarlo a Italia a concluir la primaria y proseguir sus estudios, ve interrumpirse las apacibles horas en la proximidad de una flora y una fauna mágicas, habituado como estaba a los ritmos de la vida agraria, al diálogo con los pobladores y al conocimiento de sus mitos y leyendas. Ante sus ojos, el viaje a Italia obra el efecto de una revelación tanto por los súbitos descubrimientos (la vista por primera vez del mar, la luz eléctrica, el conocimiento del automóvil, de los barcos y el tren (como por todo lo que a su corta edad se cancela o se inaugura.

En el ánimo del niño poeta cristaliza desde entonces una visión indeleble que a lo largo de los años va a guardarle para siempre la llave del mundo mítico de su infancia y de su aldea.

Gerbasi permanece durante seis años en Florencia, y ya de regreso a Venezuela se consagra de modo definitivo a su vocación poética, una vocación en la que persevera hasta su muerte ocurrida en 1992. Con los años, un largo desempeño en el servicio diplomático va a proporcionarle ocasiones de viajes y experiencias innumerables, que sin duda le proveen de no pocos motivos para su poesía.

Así y todo, sin que falten las referencias a gentes, paisajes y ciudades distantes, en sus palabras, cualquiera sea la intención y el tono, no deja de entreverse el humo de la aldea nativa, cuyas volutas se perciben ya de modo nítido, mediante referencias directas, ya inferido a través de la atmósfera y los ecos reconocibles.

En sus inicios poéticos, como es patente en esta antología, hizo gala de una escritura abigarrada, en sintonía con algunos poetas románticos alemanes y con las recreaciones surrealistas del Neruda de Residencia en la tierra. Sin embargo, a partir del ya citado libro Mi padre el inmigrante y, sobre todo de Los espacios cálidos, el poeta se despoja de la sobreabundancia expresiva, a la vez que consigue hacer suyo de modo definitivo algo más importante: un acento característico, un tono de cordial encantamiento que a partir de entonces se vuelve ya personalizado y definitorio. Será esa entonación la que en adelante le permita a su poesía dibujar sus rasgos más singulares.

Ignacio Iribarren Borges, estudioso de la obra de Gerbasi, observó que la sencillez de que el poeta va a valerse desde entonces resulta sólo aparente, y en apoyo de su comentario recordó estas palabras de Winnifred Nowottny: “Un vocabulario sencillo es frecuentemente la máscara de un arte sofisticado”.

El proyecto compartido en sus comienzos con otros miembros del grupo literario Viernes muestra la afinidad ya señalada con los románticos alemanes e ingleses, una afinidad que en el plano formal se resuelve casi siempre por el empleo del versículo, y que en sus temas se orienta por cierta búsqueda metafísica, de carácter hermético, a la que no le son ajenas las inventivas del surrealismo. No falta en ese primer período el intento de recuperación de las formas clásicas, que lleva a Gerbasi al cultivo de la lira, la estrofa de origen italiano traída a nuestra lengua por Garcilaso y cultivada con maestría superlativa por Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, entre otros. Liras se llama justamente el volumen que publica en 1943, del cual la presente selección no reproduce ninguna muestra, en resguardo de la unidad antológica propuesta.

Poco más tarde, sin abjurar de sus primeras publicaciones, su obra da el giro hacia el que será su horizonte definitivo: la expresión del paisaje del trópico desde la imagen interiorizada y absorta de un niño.

A partir de ese giro, sus palabras, como el vuelo circular y demorado del gavilán, tan presente en sus versos, retornan sin cesar a su ámbito mítico, depurando su registro con el paso de los años, mientras la voz gana mayor fluidez sin mostrar caídas ostensibles. Una tenue melancolía convive con los colores de sus recuerdos y la fuerza de los elementos que pueblan su geografía.

El poema compuesto a su padre inmigrante, por ejemplo, contiene una treintena de cantos enhebrados en torno a este sugestivo verso que abre y cierra su lectura: “Venimos de la noche y hacia la noche vamos”.

Los espacios cálidos fue escrito, para decirlo con los mismos versos del poeta, “a los treinta y siete años de mi cráneo / leídos en la raya de la mano”. Es, pues, un libro que además del mérito literario que le reconozcamos, está relacionado con la crucial significación de la media vida. La estremecedora edad que se alcanza “nel mezzo del camin”, cuya proyección psicológica destacó con perspicacia Carl G. Jung, se sitúa, como es sabido, al promediar la cuarta década de la existencia. Reviste la importancia de un segundo nacimiento por cuanto implica de aceptación y de renuncia. En el plano simbólico está representada por la decisión del Caballero de desposar a la Virgen, que es la tierra. Se trata, en fin, de una edad que parece no pasar por la vida de un hombre sin instarlo a una profunda revisión tanto de lo que ha sido como de lo que pueda llegar a ser. A su modo cumple el cometido de reordenar las ilusiones juveniles, y sobre todo procura establecer un nuevo sentido de armonía.

No resulta extraño, por ende, que durante la crisis que tal edad trae consigo el hombre llame a la puerta de la infancia, pues se trata de emprender una nueva partida. En el poemario que nos ocupa, nuestro autor subraya el hecho de modo explícito en otro de sus versos: “estoy en medio de mi edad”.

El libro posee la unidad de un sensible inventario de los seres, animales y cosas que acompañaron la vida del poeta durante sus primeros años. Las imágenes del paisaje y de todo el entorno prodigioso se acumulan bajo el permanente asombro de la mirada y los hechizos de la memoria:

El año sostiene las casas de la aldea

rodeado de luminosas hojas de plátano.

En los umbrales están sentados los

ancianos

contemplando el juego de los perros.

Los niños se han ido en busca de huevos

azules de pájaros.

(...)

Oigo rumores que vienen del corazón de

los labriegos,

oigo el tiempo acumulando café en los

patios iluminados,

sonando guaruras indígenas en las colinas

de la tarde.

(“Melancolía del año”)

Puede advertirse que el tono propende con intimidad al acento coloquial, acaso el más apto para reproducir las voces interiorizadas del tiempo de la niñez. Es también el más cercano al habla natural de los labriegos, esos ensimismados contertulios que cada noche, “en círculo / oyen el cuento antiguo de los astros”.

Con los años, “el laconismo instintivo del poeta”, para decirlo con palabras de Joseph Brodsky, hará más elíptico el trazo de su dibujo y más condensada la atmósfera de la composición. Ello es visible, por ejemplo, en el breve poema “El pan”, que pertenece al libro de 1985 Los colores ocultos:

Vinieron los ángeles

y me dijeron al oído:

Mira el relámpago

en la nube oscura.

El mundo estaba abajo

con mis ojos absortos en un plato

de ramajes umbríos y de frutas,

y vi caer del cielo aquella lumbre

sobre el pan de la mesa.

( “El pan” )

Al referirme a la poesía de Gerbasi he resaltado en otra ocasión la alianza que en ésta se manifiesta entre magia verbal e inocencia como los núcleos que articulan sus hallazgos poéticos. Me valgo, por una parte, de la antigua noción de magia verbal, que ha resistido los embates del racionalismo positivista. Con tal noción (hoy no por menos mentada menos vigente) se designa cierto don inexplicable capaz de comunicarles a nuestras voces de todos los días una vibración distinta, más grata a la memoria. A este mismo don debe atribuirse la facultad de trascender el sentido de las palabras mediante una combinación y entonación inusitadas que las lleva a decir algo más significativo. La confesada afinidad del poeta con los propósitos literarios del llamado realismo mágico, una afinidad muy tempranamente asumida, refuerza la idea de situar la magia verbal en lugar preferente de su poética.

Y junto a ella la inocencia, que parece custodiar la visión privilegiada de donde nacen sus poemas. Al comportarse tan alejado como fue siempre del cálculo y del ardid literario, Gerbasi parece haber hecho suyo el sabio mandato del poeta místico Yalal ad-Din Rumi: “Vende astucia y compra asombro”. Tal rasgo de inocencia, que se confunde con sus componentes biográficos, cuenta con algunos testimonios de quienes conocieron a Gerbasi desde su juventud, como fue el caso del poeta chileno Humberto Díaz Casanueva. En un comentario fechado en 1980, escribió Díaz Casanueva: “Gerbasi fue siempre juvenil y lo sigue siendo hasta ahora en lo personal y en lo poético. Entiendo por juvenil la conservación de cierta seductora inocencia, un poco de angelismo, el rechazo de lo enfático y lo grave, el deslumbramiento incesante ante el mundo”.

Poeta del trópico americano, de los espacios cálidos, Gerbasi es también el poeta de dos mundos que en su palabra se confunden y armonizan. Como “poeta entre dos mundos” se refirió al poeta y a su obra con acierto Ludovico Silva. Una sensibilidad mediterránea atenúa por momentos la enceguecida claridad del mediodía caribeño, en tanto que el sentido de la composición del poema gobierna la violencia de los elementos para que prevalezca el sentido de armonía. “Gerbasi es ciertamente un poeta americano (escribió Ludovico Silva), pero es también un poeta de formación europea. Esta simbiosis hace que su poesía contenga a un tiempo la violencia selvática del trópico y la severidad estilística de los europeos”.

Hijo de italianos y bilingüe desde niño, el mundo de Vibonati y de Canoabo no están en su imaginación tan separados como podría creerse, por eso se ha hablado de “las dos infancias del poeta”. No siempre el paisaje italiano se contrapone al venezolano en cuadros nítidamente demarcados, como ocurre en el Canto VII de Mi padre, el inmigrante, al recrear la aldea de donde provienen sus mayores; lo común en su poesía será la fusión de ambas atmósferas en una sola, donde predomina la luz y el tono peculiar de Gerbasi, una luz por instantes demasiado lenitiva para representar la crudeza del trópico venezolano, y tal vez demasiado salvaje para mostrar los matices del paisaje mediterráneo. Una luz suya, de su vida y su palabra, en la cual se mezclan sus dos paisajes y sus dos infancias.

Al comentar la expresión del trópico en la obra de Gerbasi, hay que decir además que ésta también alberga por momentos, según sus propias palabras, ciertos atributos demoníacos que el poeta atribuye a la fuerza con que la naturaleza se manifiesta en nuestra zona tórrida. “El trópico (anotó en un ensayo de juventud) es más favorable a lo demoníaco que a lo angélico. Aquí las fuerzas de la naturaleza están siempre cerca de la cólera. Aquí reina la violencia cósmica. América produce angustia, sobresalto y tristeza”. La constante presencia de muchas especies de nuestra fauna en sus versos no obedece, por tanto, a una inclinación que privilegie lo exótico ni constituye un recurso de cierto ornamento más o menos obvio, sino que resulta invocada como expresión simbólica de ese poder demoníaco que en esta parte del mundo pone a prueba la vida del hombre frente a un ambiente con frecuencia peligroso e indómito.

Francisco Pérez Perdomo, amigo de Gerbasi y estudioso de su poesía, en un comentario escrito para una de las últimas antologías de su obra publicada en vida del poeta, recordó a propósito la conocida observación de T. S. Eliot, según la cual, una vez alcanzada la madurez, un poeta sólo puede intentar nuevas formas, repetirse o silenciarse. Y al considerar la obra gerbasiana desde tal perspectiva, constata en los nuevos libros del poeta publicados hasta entonces un esfuerzo de renovación cumplido válidamente. Así y todo, una mirada atenta al sentido de la redondez del tiempo que prevalece en esta poesía puede ayudarnos a indagar la gestación de esa madurez desde sus inicios y a seguirla en su desarrollo. Como he anotado antes, en Gerbasi es notable una pulsión recurrente, que lo lleva a retomar, libro tras libro, sus mismos elementos desde estadios distintos.

El poema “Viaje a Italia”, por ejemplo, que se lee en un libro de 1989, podría haber figurado en Los espacios cálidos, pese al casi medio siglo transcurrido entre ambas publicaciones. Tal vez sólo la elemental naturalidad que se adueña de su última etapa serviría para distinguirlo.

Si nos atenemos a los dos últimos libros del poeta que cierran el presente volumen, ambos publicados después del ensayo de Pérez Perdomo, no deja de advertirse por momentos algunos rasgos de menor logro, pero se hallan asimismo otros poemas que recompensan al lector. En todo caso, no conviene abonar cualquier posible mengua a lo que éstos puedan tener de repetidos, pues todos juntos, en sus momentos mayores o menores, son partes de una constelación verbal que gira en torno a una sola e idéntica necesidad expresiva. Por eso, muchos de los poemas de su última época consiguen arrojar alguna luz flamante sobre otros anteriores más unánimemente reconocidos. Y ello solo basta para defender la verdad de su sentido.

/poema mi padre el inmigrante/

martes, abril 11, 2006

Edda Armas. Armadura de piedra. Caracas, Editorial Pequeña Venecia, 2005.

Uno de los retos más difíciles de vencer en la poesía consiste en dar testimonio de la historia vivida más allá de lo personal, sin caer en la tentación de la mera narrativa, del lugar común o de la oscuridad. Este libro sabe sortear sin miramientos los dos primeros riesgos. Sobre el tercero, caben unas palabras.

A Anna Ajmátova le preguntaron en una oportunidad (mientras esperaba su turno para entrar en la cárcel donde estaba preso su hijo) si podía escribir acerca de las circunstancias políticas de su antiguo país, a lo que contestó con un sí. El resultado, como sabemos, es el Réquiem. Sin embargo, para entrar en ese poema no es necesario conocer sus pistas. La claridad desde el prólogo mismo apunta al contenido y a la intención. No hay oscuridad que confunda. Caso distinto, como se sabe, es la poesía de Paul Celan, cuya lectura requiere en muchos casos de cierto adiestramiento en los vaivenes de la vida del autor.

No es ésta la oscuridad que encontramos en la lectura de Armadura de piedra que, sin embargo, suelta pocas pistas para llegar a su centro. La eficacia de los poemas está justo allí, en el intento de equilibrio entre lo tratado y la puesta en escena, entre la historia que cuenta y el afán estético. Bajo el epígrafe de Goethe, toda poesía es de circunstancia, el libro ajusta un modo de decir donde la historia personal de las relaciones con la muerte se une a la historia de los otros, en el amplio y atractivo deseo de convertirse en voz de la tribu. Lo difícil está en el punto de quiebre, en la visión de quien ya no tiene regreso, en quien mira cómo la vida cambia alrededor. No sólo la vida, sino (y sobre todas las otras consideraciones) la manera de mirarla.

Dividido en cinco estancias (Al descampado, Piedra alzada, Alas sólo tiene el pájaro que arde, La danta hunde su pezuña en el mármol y Frágil huella al amanecer), Armadura de piedra se nos ofrece de la única manera sólida que tiene para narrar la historia que desea: el fragmento, la respiración desajustada, el quiebre rítmico y sonoro de sus versos que en algunas oportunidades rechinan y en otros susurran al oído, variando también la longitud del verso según las necesidades expresivas. Se sabe que estas variaciones son a conciencia por la eficacia total del libro, por el cuidado al momento de la escogencia de los varios epígrafes. Quizás un poco más de riesgo en la escritura pudiese haber evitado la muy breve y cuidada aclaratoria al final del libro, que por otra parte invita a rehacer la lectura. Quizás se trate de eso. De armar dos lecturas a partir de la propia experiencia del lector, acostumbrado como está a leer de principio a fin.

Jacqueline Goldberg. Un alegato a favor del desencanto.

El domingo 28 de junio de 1998, el Papel Literario del diario El Nacional daba continuidad a la serie El Cuaderno de Narciso Espejo con un testimonio de Jacqueline Goldberg, acompañado de una fotografía de su temprana infancia. El texto lo dice todo. No sólo acerca de la fotografía en cuestión. Aquí están todas las pistas, todas las virtudes que su poesía ha conseguido a lo largo de los años. Dice el texto:

Una piscina puede ser cualquier hondura Un transparente rectángulo apostado con lujos de cloro entre los jardines de un gran hotel Un diminuto círculo de plástico inflable. Un charco después de la tormenta. O una olla destinada a la lenta cocción de camarones y cangrejos venidos de las orillas del Lago de Maracaibo Cada domingo mi privada piscina abandonaba los fogones desparramándose en el patio de la abuela Luba como rudimentario jacuzzi áspero acuario donde mi desnudez de fruta asoleada el jabón la risa de las tías y la cámara de mis traviesos padres eran los únicos ingredientes de la ya entonces escurridiza felicidad.

Una visión de la escurridiza felicidad es lo que, en fin de cuentas, propone esta poética desde el atalaya de una mujer. Pero no es nuestra intención revitalizar la antigua disputa acerca de la llamada poesía femenina escrita en Venezuela. En cualquier caso, vale la pena señalar lo siguiente: parte de los libros que vamos a comentar conversan con los de algunos publicados por coetáneas de Goldberg, quienes divulgan sus primeros títulos entre los años ochenta y noventa. En estas poéticas, incluyendo la de la autora que hoy nos ocupa, la modernidad literaria se ha sometido a una dura prueba, al ampliar los registros temáticos y la manera de abordarlos. En ellas se pueden leer los alegatos acerca de las preocupaciones vitales y literarias de una generación que, extendiendo los recursos retóricos de las autoras inmediatamente anteriores, profundizaron en la escritura como testimonio. Por una parte, pusieron en escena el cuerpo, la tristeza, la ironía y el monólogo dramático. Por la otra, y esto marca a muchas de esas escrituras, partieron en busca de la recuperación del habla cotidiana en detrimento del habla culta, consagrada por muchas de las poetas anteriores.

Una segunda circunstancia que caracteriza a estas poéticas la constituye el hecho de que sus autoras han disfrutado de los beneficios propios de la cultura citadina, ya sea por la vía formal de la instrucción universitaria o por la vía informal de los múltiples talleres literarios que proliferaron a lo largo y ancho del país en esas décadas. Este acceso a los bienes culturales citadinos implicó, en relación con la generación anterior, un desplazamiento tanto de las materias poéticas como del lenguaje. Debido a eso, las referencias al libro de la cultura están presentes en grandes fragmentos de estas obras. Por otra parte, estas poéticas se desplazaron hacia la interioridad del yo, interesadas en ampliar los horizontes escriturales que tradicionalmente habían sido asignados a lo específicamente femenino. De allí el interés por el cuerpo, por la tradición mitológica que refiere a lo femenino, la preocupación por personajes históricos y el anhelo por testimoniar las dolencias terrenales del amor, en detrimento de un discurso pleno de metaforizaciones de tono idealista que caracterizó a la literatura escrita por mujeres pertenecientes a generaciones anteriores.

Es a partir de estas perspectivas que deseamos puntulaizar acerca de la particular poesía de Jacqueline Goldberg (Maracaibo, 1966). Autora precoz, su primer libro, Treinta soles desaparecidos, lo publica en 1985 a los diecinueve años de su edad. Su más reciente título publicado, Víspera, apareció en 2000, de la mano de los amigos de Pequeña Venecia. Estos quince años de escritura describen una larga parábola que incluye también los siguientes títulos en poesía: De un mismo centro (1986), En todos los lugares, bajo todos los signos (1987), Luba (1988), A fuerza de ciudad (1989), Máscaras de familia (1991), Trastienda (1992) e Insolaciones en Miami Beach (1995). Consideración aparte, pues no serán tocados en estas líneas, merecerán sus libros Una mujer con sombrero, texto para niños (1996) y Carnadas, novela corta publicada en 1998.

Desde sus primeros libros (y esto se ha dicho ya en muchas notas acerca de la autora), la poesía de Goldberg ha estado marcada por la brevedad o, mejor dicho, por la contención. Esta forma, a mi parecer, es muy al uso en poetas que entienden el oficio como una forma del conocimiento y que en Venezuela se corresponde con ciertas líneas poéticas que huyen de lo barroco y lo excesivo. Más interesada en el funcionamiento del artilugio que en comunicar, la brevedad apunta hacia la interioridad del poema. Sus claves reposan casi exclusivamente en los límites marcados por la página, a pesar de su deseo de contactar con el mundo real. De esta contradicción se desprende, en general, esa especie de oscuridad que caracteriza esta forma poética en Occidente. La brevedad busca la consagración del instante, la fotografía mínima del pensamiento y la emoción. Quizás por eso se considere siempre a la brevedad como el filo de una navaja por donde se camina entre los precipicios del logro y del fracaso.

En la poesía de Goldberg, esa oscuridad es evidente en sus primeros libros (Treinta soles desaparecidos, De un mismo centro y En todos los lugares, bajo todos los signos). Pero este juego entre claves internas y mundo real, nos parece más la búsqueda de una expresión, la tímida indagación en procura de lo que es, definitivamente, el rasgo principal que caracteriza una obra: la Voz. En este sentido, estos libros nos presentan a un autora más interesada en la estructura y en el precario decir que en su eficacia comunicativa pues, al mismo tiempo, ese decir huye de lo declarativo en beneficio de la contención. Los poemas de esta primera época nos parecen preparaciones para los libros que vendrán. Son ejercicios para la estructura narrativa en la cual experimentará en sus siguientes títulos, donde el tono del desencanto jugará un papel principalísimo.

Logrado ya el dominio de su Voz, la aventura poética de Goldberg se inicia con pasos más precisos en Luba, que narra la zaga vital de un personaje que viene del fracaso. En este libro están las marcas y los orígenes de ese viaje hacia el desencanto que apuntábamos anteriormente. Y cuando hemos usado el verbo narrar, planteamos acá una de las características de esta poesía desde este libro en adelante: su deseo de convertir el asunto y la trama en objeto observado desde afuera. Lo que se dice en el poema se presenta como hecho narrado, aún en aquellos donde la voz poética asume la primera persona. Estas narraciones, he aquí el extraño hallazgo que caracteriza a esta voz en el conjunto de sus coetáneas, ocurre justamente echando mano de la estructura del poema breve.

En Máscaras de familia, este proceso narrativo da testimonio de dos personajes, a saber, una madre y su vientre. Ya desde el título asistimos a la desacralización de la maternidad, a la puesta en duda de esa instancia como realización del ideal femenino. En este libro se nos propone un viaje desde lo sagrado a lo terrenal, relatando la historia de una zaga familiar desde la esperanza hacia el desencanto.

En su siguiente libro, Trastienda , vamos a asistir a otro proceso de desacralización y en el mismo tono narrativo, pero esta vez el personaje será el de la Amada, como sujeto pasivo del amor. Ahora el texto expone, en distancia, la crudeza de un testimonio donde el yo poético pareciera hablar acerca de otra, cuando en realidad lo hace de sí misma. Además, se pone en tela de juicio, con su sola enunciación, algunos tópicos burgueses acerca de lo femenino. Esa banalización de tópicos burgueses se desarrollará con más intensidad a partir de este libro.

Insolaciones en Miami Beach marca un punto de quiebre en esta obra. Es quizás uno de los poemarios venezolanos más importantes de esa década, a pesar del estruendoso silencio que acompañó su publicación. Por una parte, y desde el punto de vista del desarrollo de la poética de Goldberg, constituye una profundización en su visión desacralizada de los ritos familiares y de la banalización de los tópicos burgueses. Por la otra, están allí presentes, en toda su crudeza, las maneras y gustos de una clase media muy al uso en nuestro país en las dos décadas anteriores, fascinada por su ascenso y por el acceso a los bienes de consumo que marcan y determinan su membresía, bienes de consumo caracterizados por un pésimo mal gusto y que rozan el kitsch. Por ratos, estos poemas nos hacen recordar aquella película de Robert Altman, Tres mujeres. Hay también en este libro una ampliación del vocabulario poético que, desde ahora, echará mano de palabras poco prestigiadas por la poesía, sea por su sonoridad o por aquello que designan. En esta ampliación reposan las marcas de ese rescate de vocablos cotidianos que caracteriza bien a esta generación de poetas, circunstancia sobre la cual hemos hablado en párrafos anteriores y que nos permitimos ahora explicar con detenimiento. La modernidad literaria heredó de la generación inmediatamente anterior el concepto de poesía como arte del buen decir. Pero, para los escritores de las nuevas generaciones, el vocabulario prestigiado ya era escaso para dar testimonio de otra realidad. Además, en esta aventura se juega la vida el poeta, pues con ese cambio de registros se amplían el horizonte de lectores.

Vísperas es el punto de llegada de esta manera de decir, el cual hemos caracterizado por su tono narrativo, su desacralización de los valores de la clase media y el uso de vocablos poco prestigiados por la poesía. Acá toma la escena la madurez, asumida como lo que es, una circunstancia irremediable, que se convierte acá en reconocimiento de la desolación. La sordidez de las horas perdidas, del recuerdo de los amores en otros cuerpos, el cansancio que causa la repetición de los gestos, la confesión de lo femenino harto de sí mismo, un continuo y doloroso despojarse de las máscaras de la feminidad para asumirse simplemente como cuerpo que transcurre en medio de la desolación

Debemos finalizar, no sin antes dejar constancia de nuestra admiración por esta poesía que pone en escena un intenso viaje desde la esperanza hasta la desolación, echando mano no de los sentimientos, sino más bien de las exterioridades, de los paisajes, de las muecas y los gestos, tal y como si se tratara de la escritura de un guión cinematográfico. No es sencillo hablar del desamparo. Hacer una poesía desde lo cotidiano y que sepa apuntar hacia lo espiritual desde la estructura de la poesía breve son los signos de esta poesía que constituye un lugar particular en la literatura venezolana contemporánea. Queda ahora esperar, luego de los hallazgos del libro Vísperas, una vuelta de tuerca en esta poética que ha sabido desnudar, con dolor y para beneficio de sus lectores, la visión acerca de los vicios y virtudes de una clase social en difíciles trámites de supervivencia.

Una piscina puede ser cualquier hondura Un transparente rectángulo apostado con lujos de cloro entre los jardines de un gran hotel Un diminuto círculo de plástico inflable. Un charco después de la tormenta. O una olla destinada a la lenta cocción de camarones y cangrejos venidos de las orillas del Lago de Maracaibo Cada domingo mi privada piscina abandonaba los fogones desparramándose en el patio de la abuela Luba como rudimentario jacuzzi áspero acuario donde mi desnudez de fruta asoleada el jabón la risa de las tías y la cámara de mis traviesos padres eran los únicos ingredientes de la ya entonces escurridiza felicidad.

Una visión de la escurridiza felicidad es lo que, en fin de cuentas, propone esta poética desde el atalaya de una mujer. Pero no es nuestra intención revitalizar la antigua disputa acerca de la llamada poesía femenina escrita en Venezuela. En cualquier caso, vale la pena señalar lo siguiente: parte de los libros que vamos a comentar conversan con los de algunos publicados por coetáneas de Goldberg, quienes divulgan sus primeros títulos entre los años ochenta y noventa. En estas poéticas, incluyendo la de la autora que hoy nos ocupa, la modernidad literaria se ha sometido a una dura prueba, al ampliar los registros temáticos y la manera de abordarlos. En ellas se pueden leer los alegatos acerca de las preocupaciones vitales y literarias de una generación que, extendiendo los recursos retóricos de las autoras inmediatamente anteriores, profundizaron en la escritura como testimonio. Por una parte, pusieron en escena el cuerpo, la tristeza, la ironía y el monólogo dramático. Por la otra, y esto marca a muchas de esas escrituras, partieron en busca de la recuperación del habla cotidiana en detrimento del habla culta, consagrada por muchas de las poetas anteriores.

Una segunda circunstancia que caracteriza a estas poéticas la constituye el hecho de que sus autoras han disfrutado de los beneficios propios de la cultura citadina, ya sea por la vía formal de la instrucción universitaria o por la vía informal de los múltiples talleres literarios que proliferaron a lo largo y ancho del país en esas décadas. Este acceso a los bienes culturales citadinos implicó, en relación con la generación anterior, un desplazamiento tanto de las materias poéticas como del lenguaje. Debido a eso, las referencias al libro de la cultura están presentes en grandes fragmentos de estas obras. Por otra parte, estas poéticas se desplazaron hacia la interioridad del yo, interesadas en ampliar los horizontes escriturales que tradicionalmente habían sido asignados a lo específicamente femenino. De allí el interés por el cuerpo, por la tradición mitológica que refiere a lo femenino, la preocupación por personajes históricos y el anhelo por testimoniar las dolencias terrenales del amor, en detrimento de un discurso pleno de metaforizaciones de tono idealista que caracterizó a la literatura escrita por mujeres pertenecientes a generaciones anteriores.

Es a partir de estas perspectivas que deseamos puntulaizar acerca de la particular poesía de Jacqueline Goldberg (Maracaibo, 1966). Autora precoz, su primer libro, Treinta soles desaparecidos, lo publica en 1985 a los diecinueve años de su edad. Su más reciente título publicado, Víspera, apareció en 2000, de la mano de los amigos de Pequeña Venecia. Estos quince años de escritura describen una larga parábola que incluye también los siguientes títulos en poesía: De un mismo centro (1986), En todos los lugares, bajo todos los signos (1987), Luba (1988), A fuerza de ciudad (1989), Máscaras de familia (1991), Trastienda (1992) e Insolaciones en Miami Beach (1995). Consideración aparte, pues no serán tocados en estas líneas, merecerán sus libros Una mujer con sombrero, texto para niños (1996) y Carnadas, novela corta publicada en 1998.

Desde sus primeros libros (y esto se ha dicho ya en muchas notas acerca de la autora), la poesía de Goldberg ha estado marcada por la brevedad o, mejor dicho, por la contención. Esta forma, a mi parecer, es muy al uso en poetas que entienden el oficio como una forma del conocimiento y que en Venezuela se corresponde con ciertas líneas poéticas que huyen de lo barroco y lo excesivo. Más interesada en el funcionamiento del artilugio que en comunicar, la brevedad apunta hacia la interioridad del poema. Sus claves reposan casi exclusivamente en los límites marcados por la página, a pesar de su deseo de contactar con el mundo real. De esta contradicción se desprende, en general, esa especie de oscuridad que caracteriza esta forma poética en Occidente. La brevedad busca la consagración del instante, la fotografía mínima del pensamiento y la emoción. Quizás por eso se considere siempre a la brevedad como el filo de una navaja por donde se camina entre los precipicios del logro y del fracaso.

En la poesía de Goldberg, esa oscuridad es evidente en sus primeros libros (Treinta soles desaparecidos, De un mismo centro y En todos los lugares, bajo todos los signos). Pero este juego entre claves internas y mundo real, nos parece más la búsqueda de una expresión, la tímida indagación en procura de lo que es, definitivamente, el rasgo principal que caracteriza una obra: la Voz. En este sentido, estos libros nos presentan a un autora más interesada en la estructura y en el precario decir que en su eficacia comunicativa pues, al mismo tiempo, ese decir huye de lo declarativo en beneficio de la contención. Los poemas de esta primera época nos parecen preparaciones para los libros que vendrán. Son ejercicios para la estructura narrativa en la cual experimentará en sus siguientes títulos, donde el tono del desencanto jugará un papel principalísimo.

Logrado ya el dominio de su Voz, la aventura poética de Goldberg se inicia con pasos más precisos en Luba, que narra la zaga vital de un personaje que viene del fracaso. En este libro están las marcas y los orígenes de ese viaje hacia el desencanto que apuntábamos anteriormente. Y cuando hemos usado el verbo narrar, planteamos acá una de las características de esta poesía desde este libro en adelante: su deseo de convertir el asunto y la trama en objeto observado desde afuera. Lo que se dice en el poema se presenta como hecho narrado, aún en aquellos donde la voz poética asume la primera persona. Estas narraciones, he aquí el extraño hallazgo que caracteriza a esta voz en el conjunto de sus coetáneas, ocurre justamente echando mano de la estructura del poema breve.

En Máscaras de familia, este proceso narrativo da testimonio de dos personajes, a saber, una madre y su vientre. Ya desde el título asistimos a la desacralización de la maternidad, a la puesta en duda de esa instancia como realización del ideal femenino. En este libro se nos propone un viaje desde lo sagrado a lo terrenal, relatando la historia de una zaga familiar desde la esperanza hacia el desencanto.

En su siguiente libro, Trastienda , vamos a asistir a otro proceso de desacralización y en el mismo tono narrativo, pero esta vez el personaje será el de la Amada, como sujeto pasivo del amor. Ahora el texto expone, en distancia, la crudeza de un testimonio donde el yo poético pareciera hablar acerca de otra, cuando en realidad lo hace de sí misma. Además, se pone en tela de juicio, con su sola enunciación, algunos tópicos burgueses acerca de lo femenino. Esa banalización de tópicos burgueses se desarrollará con más intensidad a partir de este libro.

Insolaciones en Miami Beach marca un punto de quiebre en esta obra. Es quizás uno de los poemarios venezolanos más importantes de esa década, a pesar del estruendoso silencio que acompañó su publicación. Por una parte, y desde el punto de vista del desarrollo de la poética de Goldberg, constituye una profundización en su visión desacralizada de los ritos familiares y de la banalización de los tópicos burgueses. Por la otra, están allí presentes, en toda su crudeza, las maneras y gustos de una clase media muy al uso en nuestro país en las dos décadas anteriores, fascinada por su ascenso y por el acceso a los bienes de consumo que marcan y determinan su membresía, bienes de consumo caracterizados por un pésimo mal gusto y que rozan el kitsch. Por ratos, estos poemas nos hacen recordar aquella película de Robert Altman, Tres mujeres. Hay también en este libro una ampliación del vocabulario poético que, desde ahora, echará mano de palabras poco prestigiadas por la poesía, sea por su sonoridad o por aquello que designan. En esta ampliación reposan las marcas de ese rescate de vocablos cotidianos que caracteriza bien a esta generación de poetas, circunstancia sobre la cual hemos hablado en párrafos anteriores y que nos permitimos ahora explicar con detenimiento. La modernidad literaria heredó de la generación inmediatamente anterior el concepto de poesía como arte del buen decir. Pero, para los escritores de las nuevas generaciones, el vocabulario prestigiado ya era escaso para dar testimonio de otra realidad. Además, en esta aventura se juega la vida el poeta, pues con ese cambio de registros se amplían el horizonte de lectores.

Vísperas es el punto de llegada de esta manera de decir, el cual hemos caracterizado por su tono narrativo, su desacralización de los valores de la clase media y el uso de vocablos poco prestigiados por la poesía. Acá toma la escena la madurez, asumida como lo que es, una circunstancia irremediable, que se convierte acá en reconocimiento de la desolación. La sordidez de las horas perdidas, del recuerdo de los amores en otros cuerpos, el cansancio que causa la repetición de los gestos, la confesión de lo femenino harto de sí mismo, un continuo y doloroso despojarse de las máscaras de la feminidad para asumirse simplemente como cuerpo que transcurre en medio de la desolación

Debemos finalizar, no sin antes dejar constancia de nuestra admiración por esta poesía que pone en escena un intenso viaje desde la esperanza hasta la desolación, echando mano no de los sentimientos, sino más bien de las exterioridades, de los paisajes, de las muecas y los gestos, tal y como si se tratara de la escritura de un guión cinematográfico. No es sencillo hablar del desamparo. Hacer una poesía desde lo cotidiano y que sepa apuntar hacia lo espiritual desde la estructura de la poesía breve son los signos de esta poesía que constituye un lugar particular en la literatura venezolana contemporánea. Queda ahora esperar, luego de los hallazgos del libro Vísperas, una vuelta de tuerca en esta poética que ha sabido desnudar, con dolor y para beneficio de sus lectores, la visión acerca de los vicios y virtudes de una clase social en difíciles trámites de supervivencia.

sábado, marzo 25, 2006

Contrapunteo venezolano entre el urbanismo y la literatura

(Notas acerca de la obra de Arturo Almandoz)

Lentamente, la lectura que se viene haciendo sobre nuestras aventuras y desventuras literarias desde los espacios académicos y en los últimos años, ha adquirido una musculatura nada despreciable y, además, con característcias renovadoras. Así lo atestiguan autores como Mirla Alcibíades, Rafael Castillo Zapata, Jorge Romero, Ángel Gustavo Infante, Carlos Pacheco, Gina Saracelli et. al., quienes han sabido superar (algunos con más fortuna que otros, que también hay que decirlo) la vana frontera de lo meramente estético. Así, en el transcurso de la última década, hemos asistido a la publicación y circulación de un conjunto de trabajos que bien han sabido privilegiar el carácter de diálogo que mantiene el hecho literario con otros espacios culturales y sociales, colocando en su justo sitio el intento de comprender nuestra literatura, asumida ahora como un discurso que crea una otra realidad y que, al mismo tiempo, nos pone en contacto con la historia de nuestros objetos culturales y de nuestra Historia en general. Tratada así, la literatura deja de ser un hecho reducido a la calibración estética, a la exclusiva y excluyente puesta en escena de ciertos valores textuales, a la consolidación de obras y de voces solitarias más o menos lúcidas, modificando así la visión sobre la crítica y la reflexión de nuestro pasado y nuestro porvenir, tan necesarias en estos tiempos de indigencia que nos ha tocado en suerte vivir. Ya la literatura no es sólo el sitio del resplandor, traducida al lector en forma de glosa y que tiene como paradigma el libro Cómo se comenta un texto literario, de Serrano Poncela. La literatura también es un espacio que construye imaginario social, que construye identidad, más allá de las manoseadas comparaciones entre nuestra literatura y la que se escribe o escribió en el Viejo Continente, como si nuestra poesía y nuestra narrativa, nuestra ensayística y nuestra dramaturgia pudiesen entenderse como expresiones latinoamericanas más o menos cercanas a una Idea Estética que ha construido Occidente, sin poner en el escenario el problema de la creación de nuestras nacionalidades y de las formas en que la modernidad vino a instalarse y a desarrollarse en América. Platónicos en el fondo, suponen que los objetos culturales son manifestaciones de la Idea Estética, y sólo los atienden en la medida en que, precisamente, son o pueden ser expresiones de esas categorías (llámense romanticismo, clacisismo, vanguardia, decadencia, modernidad, posmodernidad, etc.). Más pendientes de la estética y de su desarrollo, olvidan los objetos, los firmes objetos de los que también habla Rafael Cadenas.

Al margen y disputando los antiguos espacios y modos de reflexión, los ensayos críticos de los autores a los que me refiero, al buscar nuevos derroteros, ponen mayor atención en las modulaciones y rugosidades de los objetos reales y tangibles, en las diversas manifestaciones que han venido construyéndose en busca de esa representatividad latinoamericana (y venezolana, en particular) que sirva no sólo como excusa académica, sino también (y sobre todo) para ubicarnos en alguna línea del desarrollo de la historia de Occidente, con la personalidad propia y el talante singular que tenemos los nacidos en este rincón del planeta.

Por supuesto que estas lecturas e interpretaciones no han sido elaboradas sobre una tabla rasa. Allí están los nombres y las obras de Pedro Henríquez Ureña, Fernando Ortiz, Mariano Picón Salas, Ángel Rama, Leopoldo Zea, José Luís Romero y Rafael Gutiérrez Girardot, para quienes la obra artística mantiene un diálogo profundo con otras manifestaciones culturales como la música, las artes visuales, la filosofía, así como también con el entorno físico, geográfico y con el carácter esquivo y multifacético de nuestra historia como Continente.

En esta familia de intereses y búsquedas intelectuales, conocida como la tradición culturalista latinoamericana, es donde quiero ubicar los libros que hoy ocupan nuestra atención. Para que los títulos publicados de Arturo Almandoz (Urbanismo europeo en Caracas (1870-1840) y La ciudad en el imaginario venezolano, tomos I y II), arriben a la lucidez de sus planteamientos y contribuyan de esta manera a la bifurcación polifónica de los estudios literarios en Venezuela, ha sido necesario, por una parte, la madurez e independencia del discurso urbanístico en nuestra academia y, por la otra, asumir como riesgo el deseo de dar continuidad a esta escuela del pensamiento sobre los estudios culturales en América a la que hemos hecho referencia.

No es extraño que sea un urbanista quien haya escrito estos libros, si tomamos en cuenta que, desde hace tiempo, la comprensión de nuestra historia ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los historiadores en la medida en que varios de nuestros ensayistas profesionales (casi todos licenciados en letras) han debido prestar atención a los hechos del pasado para ubicar los diferentes corpus estudiados. Y he aquí la primera de las contribuciones de los ensayos que comento, a saber, el continuar poniendo en evidencia el necesario carácter multidisciplinario de nuestras ciencias sociales. Las cifras y los estadísticos dejan de ser materiales fríos y se ponen al servicio de la demostración de las hipótesis. El arqueo de las fuentes y la consecuente cita ya no es una calculada manera de expresar conocimientos, sino que sirve a los fines del trabajo de reflexión y escritura de un texto que busca relaciones con el imaginario social, más allá del simple hecho urbanístico. Es en este sntido que puede entenderse que Rotival, Chataing y Villanueva compartan escenarios con Picón Salas y Teresa de la Parra, con Meneses y lso Garmendia.

Por otra parte, esas fuentes continúan colaborando (por lo menos en el libro dedicado al urbanismo europeo en Caracas) en la visión acerca del carácter modernizador del cesarismo de los tres gobiernos de Guzmán Blanco, asunto ya tratado por otros ensayistas. Pero acá, la referencia bibliográfica a los escritores de la época se convierte en una lectura en clave de la larga lucha entre el pensamiento conservador y el liberal con el que se ha visto dicha modernización, no sólo durante el guzmanato, sino también ya en pleno siglo XX. Las referencias a la obra de Úslar, de Picón Salas y de Teresa de la Parra son evidencia de esas miradas conservadoras y liberales, que sin duda atraviesan de largo a largo la historia de nuestra literatura.

El paso de una Caracas colonial a una moderna (en fin de cuentas, de eso se trata el arte urbano guzmancista) no sólo se expresó en su momento en el interés por las formas y maneras de circulación de los ciudadanos por la ciudad, por la dotación de servicios públicos a sus habitantes o por la construcción de edificios y monumentos públicos. Se expresa y testimonia, principalmente, en las formas de representación que ofrecieron nuestros escritores en la prensa y en los libros de la época, materiales que Almandoz sabe utilizar para ubicar y caracterizar ese proceso de modernización tan a la venezolana, que aprendió a climatizar y territorializar los profundos cambios propuestos por las reformas de Haussmann en el París del Segundo Imperio, para beneficio de esta Delpiníada urbanística en la que se convirtió la antigua aldea fundada por Diego de Losada. Estos cambios, por supuesto, no se circunscriben exclusivamente a lo externo, a lo meramente espacial y tangible del Paseo de El Calvario, por ejemplo. Tiene qué ver también con la aparición de los manuales de urbanidad y etiqueta de Montenegro Colón y de Carreño, tan necesarios a la hora en que los descendientes de los mantuanos, decidieron no sólo der modernos, sino también parecerlo. En una Caracas con salones, pero sin palacios (título de uno de los capítulos centrales del libro), que entendió su independencia estética de España mirando hacia Francia, este tránsito a la modernidad también pasó por atemperar los gustos y por el refinamiento en los modales, tal como lo merecía esta suerte de París tropical en que quiso convertirse, a su manera ostentosa y bullanguera, la antigua capital de Provincia.

Estas maneras de reciclar y representar en el imaginario el devenir de ciudad colonial y bucólica en ciudad moderna (moderna a la manera europea y, posteriormente, a la manera norteamericana) y del viaje de los venezolanos desde el caserío del campo a la ciudad petrolera y móvil, ha sido profusamente rastreada en los dos volúmenes de La ciudad en el imaginario venezolano (I.: Del tiempo de Maricastaña a la masificación de los techos rojos y II.: De 1936 a los pequeños seres) a partir de la narrativa y la ensayística de una serie de autores, en cuya lista conviven los clásicos del tema (Gallegos, los Garmendia, Núñez, Meneses, Otero Silva, Picón Salas, Antonia Palacios y Teresa de la Parra, Uslar, entre otros) con intelectuales y escritores ya casi olvidados como Alberto Adriani, Andrés Eloy Blanco, Rufino Blanco Fombona, Mario Briceño Iragorry, Pedro Emilio Coll, José Fabbiani Ruiz y José Rafael Pocaterra. En ese desfile de personajes asfixiados, exiliados, excluídos y triunfadores, señoritas superficiales y dandies, burócratas y rastaquouère, la narrativa venezolana da testimonio de su principal característica, a saber, su manía de fotografiar en tiempo de adagio, nuestra historia, nuestro paso de sociedad premoderna a la modernidad, por una parte, y de escribir con trazos gruesos las tormentosas relaciones de los ciudadanos con el Poder y con el entorno natural de nuestros campos y el entorno artificial de nuestras ciudades. De eso trata Almandoz cuando habla de la metafísica de la pensión caraqueña de los años cuarenta y de las características socioculturales de Juan Bimba, el personaje creado por el caricaturista Mariano Medina Febres e inmortalizado en los poemas de Andrés Eloy Blanco. Valga la acotación de que el choque entre sociedad premoderna y moderna es el asunto principal de El día que me quieras, donde José Ignacio pinta con trazo fino el encuentro de una sociedad premoderna (en el gran derrumbe de Pío Miranda) con una sociedad ya plenamente ganada a la modernidad (en el gran sueño que representa Carlos Gardel). Como diría don Mariano, la historia de nuestra literatura es la historia de una pasión errante, es la historia de la visión de un país con vocación minera, de raigambre igualitaria y de mudanza perenne.

Este rastreo en nuestra literatura, a pesar de profundizar en caracteres y visiones, deja aún por fuera una reflexión acerca de ese punto de quiebre que significó, precisamente, el proyecto modernizador en nuestro país, ese proceso de individualización y de colectivización, de representatividad subjetiva y colectiva que trajo consigo la modernidad. Es probable que su autor no se haya propuesto en estos libros este tema, tan complicado y tan pendiente. Haría falta, a nuestro juicio, meditar detenidamente y en colectivo acerca de esa gran pregunta: ¿qué significó para Venezuela, desde el punto de vista social y de representatividad artística, el paso de una sociedad premoderna a una sociedad moderna? ¿Se ha llevado a cabo ese proceso en Venezuela? Así como Walter Benjamin y Marshall Bermann proponen una lectura acerca de Baudelaire y de su presencia reflexiva y creativa en ciertas formas de entender y asumir la modernidad occidental, ¿hubo en Venezuela un pensamiento reflexivo y artístico acerca de su particular manera de acceder a la modernidad? Esa reflexión, ¿es in progress, o se ha dado en algún momento puntual? ¿Se dio solamente en el terreno de la representatividad artística o también tuvo sus expresiones (si las ha tenido) en los territorios de la política, de la ciencia, de la educación?

Junto a esta reflexión, colocaría el deseo de escribir un libro en paralelo a estos volúmenes, a saber, una historia arquitectónica y urbanística de Venezuela, que tome como punto de patida y de llegada el discurso de la representatividad poética. Pondría allí los nombres de Pérez Bonalde (para quien la vuelta a la patria es, en fin de cuentas, el regreso al hogar perdido y el volver a oír el dulce idoma nativo en el tosco acento marinero), de Andrés Eloy (para quien la nostalgia madrileña por la patria se convierte en un caserón de Cumaná), de Paz Castillo (cuya ciudad es el bombardeo nazi en Londres), de Gerbasi (para quien el paraíso es un eterno presente bergsoniano en una aldea llamada Canoabo), de Calzadilla (para quien la ciudad es un monstruo, visión conservadora en moldes modernos y vanguardistas de quien siempre viene del paraíso rural), de Montejo (para quien la patria es Manoa, o un extraño gallo cantando en el amanecer de una ciudad, o una fotografía en sepia de la infancia en Güigüe), de Arráiz Lucca (para quien la ciudad es una sumatoria de casas en Terrenos), de Leonardo Padrón (cuya ciudad es absolutamente moderna, vista a través de los discursos del guión cinematográfico, de la nostalgia y del amor imposible) y de Erasmo Fernández (para quien la ciudad es un estar afuera, pues no nostalgia su pueblo natal pero tampoco se adapta al movimiento de la ciudad moderna). Faltarían muchos nombres más, por supuesto. Pero lo importante es la reflexión acerca de esa constante en nuestra poesía: la casa, convertida lentamente en ciudad. La arquitectura que deviene en urbanismo. Pofrque es falsa la contradicción campo/ciudad, tal como quiere ubicarla cierta visión citadina de la literatura. No es en Virgilio, ni en Bello o Lazo Marí donde se justifica y quiere buscar su tradición esta visión medianera del asuntgo. A partir de la modernidad, la contradicción está en el tiempo circular que supone la sociedad premoderna de nuestros campos VS. el tiempo lineal que supone la modernidad citadina.

En todo caso, celebro como lector la lección de lucidez que significan los libros de Almandoz y agradezco el riesgo interdisciplinario que tal investigación conlleva. Ya es hora de continuar pensando en nuestro país desde su propia historia, desde sus propios y meritorios discursos culturales. Ya es hora de aprender a arar con los bueyes que tenemos. En estos libros, finalmente, también he llegado a saber por qué amo y por qué odio tanto a esta ciudad donde vivo. Y también he aprendido a no sentirme solo y solitario en estas pasiones.

jueves, marzo 23, 2006

Alfredo Armas Alfonzo. Este resto de llanto que me queda.

Barcelona (España), Thulé Ediciones, colección La Vida Breve, 2005.

De los asuntos que destacan en la obra de Alfredo Armas Alfonzo (1921-1990) se han destacado su carácter fragmentario y breve, la atención hacia los personajes modestos de la crónica rural, el arduo trabajo con la oralidad, la continua y reposada estancia en los meandros de la memoria. Continuador de la tradición del minicuento en nuestro idioma, como bien lo dice Carlos Pacheco, la pasión de AAA se concentra en recuperar, mediante procedimientos a menudo coincidentes de elaboración ficcional, lo que fuera la pequeña comarca rural, campesina, oral, donde transcurriera su infancia. O como lo ha señalado Violeta Rojo, esta obra se centra en el localismo, la narración de historias como lo hacían las abuelas, la vuelta a las raíces del pueblo como lugar geográfico y mítico, las leyendas familiares como fuente de inspiración.

Al leer cualquiera de los muchos títulos de AAA, he aquí los elementos que más nos seducen. Sin embargo, la suma de lo fragmentario es mucho más que eso. La lectura detenida coloca al lector en el centro de la duda, si en verdad se enfrenta a una serie de relatos breves o a una novela partida o rota en varios pedazos por la vía de los diferentes planos narrativos. En el caso de Este resto de llanto que me queda, la anécdota del asunto amoroso se convierte en el vórtice que devora todo, partiendo de la nostalgia y de la evocación fragmentada, tan escurridiza y sospechosa que hasta en varias líneas se reafirma: No ubico, no lo establezco aún cuando me lo he propuesto, dar un orden de esfera de reloj a mis recuerdos (p. 51).

El regusto e interés por lo menos canónico tiene en este libro muestras suficientes, hasta en los epígrafes. Junto a los muy reconocidos Juan Antonio Pérez Bonalde (el título, como sabemos, está tomado de un verso de Vuelta a la patria) y Eugenio D´Ors, nos encontramos versos de escritores ya olvidados como José Ramón Heredia y Julio Calcaño, por no nombrar a Ángel Chuchaga Santa María, atormentado y oscuro poeta chileno.

Publicado por vez primera en Venezuela por Alfadil en 1987, esta nueva edición de Este resto de llanto que me queda viene a confirmar lo que ya es una virtud: la cada vez más insistente presencia de la literatura venezolana en editoriales y librerías españolas en el transcurso de la última década. A la lista integrada por varios escritores venezolanos, viene ahora a sumarse este breve libro (con ese olor a primavera archivada de la que habla Aquiles Nazoa) de un autor que, sin duda, es uno de los narradores más particulares y representativos de nuestro país.

martes, marzo 21, 2006

María Ramírez Ribes. La utopía contra la historia.

Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, 2005.

La historia de América es la prosecución de una utopía. Hija política de la Ilustración, desde siempre ha estado marcada por la impronta del mundo posible y mejor. La literatura, tanto en el ensayo, la poesía y la narrativa, es testimonio de esta afirmación. Desde las cartas de Colón hasta la novelística de García Márquez, pasando por los cronistas de Indias, la leyenda de El Dorado, los proyectos políticos y constitucionales desde el siglo XIX, llevan el sello húmedo de la utopía.

A partir de la madrugada en el meridiano de Guanahaní, la visión del mundo desde Europa cambió para siempre. Europa también ha contribuido a la visión de América como utopía. Desde las lecturas medievales de Platón hasta la propuesta de Tomás Moro y Rousseau, llegando hasta Ernest Bloch, el discurso de la Tierra Prometida se ha mantenido y aún sirve de excusa para las propuestas políticas que en ambos lados del Atlántico abrevan en el marxismo. El comienzo de la modernidad, atravesada por el fin de la visión teológica del mundo, desplazó el Paraíso Terrenal a la Utopía y aún en pleno período de globalización y posmodernidad, la idea sigue sustentando varios de los proyectos políticos que se están desarrollando desde los años sesenta del siglo XX en nuestro continente. Octavio Paz, Edmundo O Gorman, Leopoldo Zea, Vasconcelos y Héctor Álvarez Murena y muchos más, han dedicado parte de su obra a hablar de estas relaciones tormentosas entre América como entidad soñada por una Europa ya senil.

De esto y de otras cosas conversa este libro que es un buen resumen acerca del tema, ya suficientemente tratado en 1992 en la celebración del Quinto Centenario y en esa obra monumental de Isaac J. Pardo que publicara Biblioteca Ayacucho en 1983, Fuegos bajo el agua, imprescindible a la hora de hablar sobre el tema y cuya lectura se cuida bien de agradecer la autora. Lo novedoso del ensayo radica en el hecho de anteponer la utopía al sentido de la historia, y en sus conclusiones advierte que cualquier planteamiento personal y colectivo acerca de la utopía está atravesado por una profunda reflexión que implica descartar los absolutos, el retorno al pasado y la construcción de un cielo en la Tierra.

El planteamiento de América como utopía, más allá de las canciones de Nino Bravo y José Luis Perales, le ha hecho demasiado daño a nuestros proyectos nacionales. Aferrados a la idea del retorno al paraíso o de la construcción del futuro, hemos sido incapaces de tener un sentido de la historia. Pareciera que la discusión acerca de su fin aún no nos ha llegado. Aún no nos enteramos que en 1989, justo doscientos años después de la Revolución Francesa, los sueños de la modernidad cayeron con los ladrillos del muro de Berlín.

Inés Quintero. El último marqués.

Caracas, Fundación Bigott, 2005.

Quizás la cuestión más interesante en Venezuela desde 1998 sea la reflexión que se ha venido realizando acerca de lo que pomposamente llamamos nuestro devenir histórico y, particularmente, todo lo relacionado con el nacimiento de nuestro sentido de la modernidad, es decir, de nuestros orígenes históricos, culturales y simbólicos como país. En fin de cuentas, cabe preguntarse (en la misma clave de a Hanna Arendt) qué, cómo y por qué ha sucedido la marea que nos ha traído hasta estos despeñaderos. Varios libros aparecidos en los últimos años apuntan en ese sentido, entre ellos El divino Bolívar, de Elías Pino Iturrieta y Sobre héroes y poetas, de Rafael López-Pedraza. A ellos se suman La criolla principal y éste que ahora comentamos de la misma autora, El último marqués.

El primero, como se sabe, es la historia de las no siempre fluidas relaciones entre María Antonia Bolívar y su hermano Simón. El segundo resume los avatares privados, políticos e ideológicos de otro compañero de casta del Libertador, Francisco Rodríguez del Toro (1761–1851), último marqués del período colonial de Venezuela, hermano de Fernando (el del juramento en el Monte Sacro) y primos ambos de María Teresa, la madrileña esposa de Bolívar.

¿Cómo y por qué la autora se ha entretenido salvajemente en escudriñar la historia de los mantuanos de finales de la Colonia y comienzos de la República? Porque allí, sencillamente, se resumen las pasiones menores y los acontecimientos mayores de nuestro devenir, encarnado en los próceres que sirvieron para endulzar nuestra infancia y que aún se plantan, desde la pátina oscura de sus mármoles, como excusas ideológicas de todos los calibres para justificar cualquier logro o tropelía en cualquier hora de nuestra historia. Cabría preguntarse, por ejemplo, cómo es posible que este Marqués se haya opuesto tan rotundamente al ascenso social de un canario llamado Sebastián de Miranda y en cuya casa se cocinaba pan, para años después servir bajo las órdenes militares de su hijo Francisco. En esta montaña rusa que ha sido y es nuestra historia patria, es una constante la aparición de este tipo de personajes.

Pero la autora no juzga (y eso es lo importante). Se concentra en presentar los firmes hechos y los devastadores documentos que nos acercan a los simples y complejos acontecimientos de la historia inicial de nuestra nacionalidad, de esos años que han marcado, para bien o para mal, la visión de nosotros mismos. Conocer esos días tumultuosos también nos ayuda a poner en su justa dimensión nuestra mitología y nuestro panteón, para entender (de eso se trata) la historia del Poder en Venezuela.

Enderezar la modernidad

a Ibsen Martínez

Cuando cierta vanguardia narrativa venezolana, entre pasillos universitarios y la Calle Lincoln, decidió que el Meneses del Falso cuaderno y de La mano junto al muro nos pusiese al día con la modernidad (entendida en términos europeos), nunca comprendió que tal proceso, como lo señala Perry Anderson, estuvo marcado en el viejo continente de comienzos del siglo XX por el cruce y la convivencia de tres factores irreconciliables: un pasado clásico todavía usable y narrable, un presente técnico e industrial todavía indeterminado, que sellaba definitivamente las puertas al escritor, expulsándolo de la corte del príncipe, y un futuro político todavía imprevisible, signado por las grandes rebeliones populares. La vanguardia europea (continúa Anderson) se monta a caballo en la intersección entre un orden dominante con visos aristocráticos, una economía capitalista que iniciaba su etapa industrial y un movimiento obrero emergente o insurgente.

Tales factores estuvieron presentes en la Venezuela de los años sesenta, pero de una manera oblicua, porque en fin de cuentas, la gota petrolera supo crear sus estalagmitas en la cueva del mundo social, industrial y político, suavizando y estereotipando la actividad representativa y reflexiva de los sectores intelectuales, por una parte, y haciéndonos creer en una muy deseada (y al mismo tiempo, frágil) modernidad económica, social y cultural, por la otra. En el campo intelectual, la tragedia petrolera repartió mansamente becas y cargos diplomáticos, editoriales y cátedras universitarias. Pero como bien sabemos, ya hace años que el sueño se hizo añicos. Ha sido insuficiente no hacerle caso al viejo Úslar, dejando de sembrar el petróleo, asunto por demás inexacto, pues lo que se ha hecho y se continúa haciendo es, precisamente, sembrar el petróleo. La pregunta, entonces, está mal planteada. No es ¿por qué Úslar sigue teniendo vigencia? La pregunta es ¿qué hemos hecho nosotros, o qué hemos dejado de hacer para que Úslar siga teniendo vigencia?

Lo que sucede actualmente en el país, en fin de cuentas, es la explosión de esa crisis de los metarrelatos de la que habla Lyotard, que en clave venezolana significa la puesta en duda de los logros de la modernidad, de la modernización y del modernismo. La mejor salida, a juzgar por los hechos actuales, es una propuesta absolutamente premoderna en el orden político, económico, cultural y estético. Esta crisis, que no se resuelve con un simple cambio de camisa, pasa necesariamente por reflexionar acerca de los logros de esa modernidad en términos narrativos y poéticos.